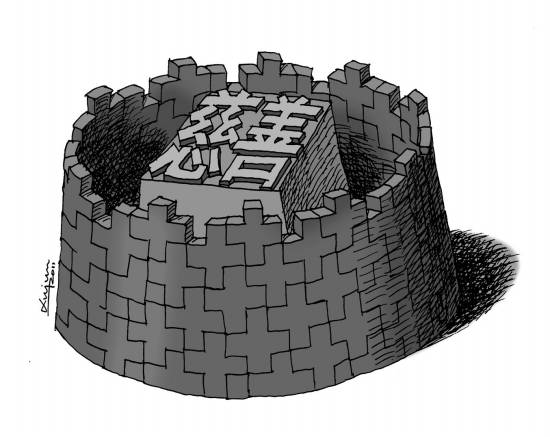

漫畫:徐駿 近年來,越來越多的來自不同行業(yè)的人士投入到了公益活動的踐行中來。近日,中國青年報社會調查中心通過民意中國網和問卷網對2029人進行的一項調查顯示,69.7%的受訪者表示自己偶爾參加捐款捐物活動,23.0%的受訪者經常主動捐贈,僅有7.3%的受訪者沒有參加過捐贈。但63.5%的受訪者表示,他們想進行捐助但是找不到可信賴的公益渠道。 63.5%受訪者坦言找不到可信賴的公益渠道 廣州市因為愛咖啡院老板母寶成,平日里從騰訊、阿里巴巴這些平臺獲取公益信息。“這些網絡上的微公益基金所募集到的錢,能不能用于需要的人群,我不得而知。我想為魯甸地震捐款捐物,但是沒有讓我信任的現成的渠道或方式。”母寶成說。 調查顯示,對于公益信息,37.8%的受訪者主要來源于公益組織機構,其他依次為:相關企業(yè)及個人發(fā)起的公益活動(27.6%)、本人所在單位或學校(27.4%)、周圍人(朋友、同學)及其他志愿者(19.1%)、自發(fā)的志愿者團體(17.7%)、網絡(12.7%)、報紙、電臺、電視等媒體(11.9%)和微博、微信等新媒體(5.9%)。 浙江工業(yè)大學大二學生謝益超是文學院志愿者團隊的一員,近期他在為一個捐助活動呼吁。在參與并宣傳這個活動之前,他有一個鑒別的過程。“我是從校方了解到這個活動,接觸后我的第一反應是它是否真實。于是,我詢問他們公益組織的名稱,進行網絡搜索,看他們的評價和做過的活動,發(fā)現這次活動的進展在官網上都有詳細的公布,在和活動的負責人接觸后,漸漸產生信任”。 調查中,63.5%的受訪者認為,自己想進行捐助但是找不到可信賴的公益渠道。 清華大學政府管理學院鄧國勝教授認為,老百姓最信任的還是到現場去捐款,其次是通過郵局、銀行去郵寄、匯款,“但是從未來方向上來看,這兩種方式都是成本比較高、花費時間比較長的,目前最便捷的方式還是網路捐款,特別是通過手機來捐款,但是最便捷風險也最高”。 你信賴以下哪些主體提供的公益渠道?從調查結果來看,政府公益組織(39.3%)和民間公益組織(33.1%)最受信賴。其他依次為:本人所在單位或學校(23.0%)、企業(yè)組織的(15.9%)、名人發(fā)起的(10.3%)、周邊朋友(7.9%)、公共場所的募捐箱(7.7%)、其他(4.1%)。 50.4%受訪者認為要加強公益組織公信力建設 應該從哪些方面加強公益渠道建設? 調查中,50.4%的受訪者認為要加強公益組織公信力建設,42.8%的受訪者認為應盡快完善相應的法律制度建設,32.4%的受訪者認為相關政府機構應進行監(jiān)督核實,30.2%的受訪者建議公開透明地收取捐贈的物資、并進行統(tǒng)計和管理。其他建議依次為:公開活動內容及實施方案(19.2%)、向捐贈者通報活動反饋(16.6%)、加強執(zhí)行人員和志愿者隊伍建設(12.9%)等。 鄧國勝認為,要鑒別一個組織的真假、消息是否可信,得自己去判斷。如果是通過微信等轉發(fā),那一定要打電話確認一下。捐贈者本身也要承擔一定責任,特別是大的捐款人要發(fā)揮更多監(jiān)督、問責作用,做好事也要精益求精。 鄧國勝進一步指出,政府要加強監(jiān)管,對于坑蒙拐騙現象加強打擊力度。公益慈善組織要更多地通過官網發(fā)布權威信息,對于打著他們的旗號發(fā)布信息的情況及時發(fā)布聲明,呼吁通過法律程序解決問題,此外,整個社會要注重誠信體系的建設。 在青海彩門公益行動計劃發(fā)起人、項目執(zhí)行總監(jiān)張明琪看來,好的公益項目應該得到媒體的關注,讓更多的公眾了解并參與進來。通過跨界合作的模式進行良好的推動,讓公益能夠更加專業(yè)化、規(guī)范化。在災難面前,鋪天蓋地的救助信息,但是沒有一個統(tǒng)一的平臺來綜合這些信息。信息的整合,需要更深入地研究和推動 中國扶貧基金會副秘書長陳紅濤認為,要解決信任危機,很重要的一點就是透明,而公眾也要多花一點時間來了解信息。“比如百元愛心包裹項目,我們會通過海報、網絡等,展示包裹里面的東西,捐贈之后郵局或者網站都會顯示捐助對象的信息,等孩子們收到包裹之后,會把包裹里的福音卡寄回給捐贈者,這樣大家就沒有理由不相信。”這是所謂的精細化透明,但是目前的公益活動都做到這樣不太可能,這樣做成本太高。“信任危機通過透明解決,但是這個透明也是有一個額度的,涉及成本承受能力、執(zhí)行能力、隱私問題等”。 陳紅濤指出,提升捐助體驗也是加強公益活動的重要方面。“汶川地震之后很多人都開始捐贈,但是大家捐贈之后感覺不太好,就會失去信心。”愛心包裹項目中,捐贈人會收到孩子們畫的畫,從獻愛心的過程中感受到快樂。 陳紅濤認為,公益渠道的建設,還要學會利用移動互聯(lián)網進行自媒體建設。而微公益是趨勢,也是未來。追尋善心,播善扶貧,播善的過程就是推動更多的人參與到這個過程中來,對于接受捐贈的人來說不但得到捐助,還會在心中埋下一顆愛的種子。“對于捐款人來說,雖然我捐贈的錢不多,但是我也能夠關愛他人”。(記者王品芝) |

- 上一篇:

已是第一篇

- 下一篇:

-

“人大代表面斥局長”能否復制

已是最后一篇

-

“人大代表面斥局長”能否復制