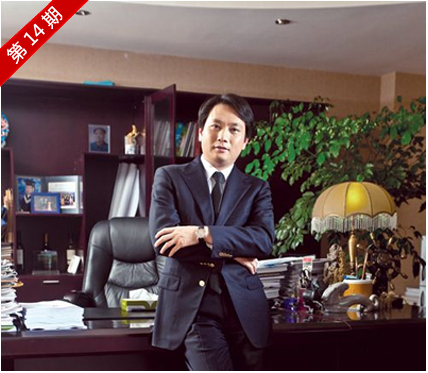

11年公益路,一路播撒愛的種子,從最初出資3萬元給家鄉修路,到如今累計捐款2200多萬元……他坦言,“我捐的不是最多的,但一直用心在做,從身邊的小事做起,做好自己。”他是安徽中環投資集團董事長余竹云,被同行視為“不務正業”的“另類”,把做好事當作“事業”,只為堅守內心那一份“善”的信念。

在“中環城”建筑工地上,近400間農民工宿舍都裝上了空調,近3000名農民工享受著“冬暖夏涼”的舒適。在余竹云眼中,他們不是所謂的“農民工”,而是自己的“合作伙伴”、“兄弟”。2009年11月,在一片反對聲中,余竹云耗資上百萬元購買了400臺空調安裝到位。“十幾年了,頭一回住在有空調的宿舍,這兒的老板真把我們當兄弟看。”來自江西的鄒小忠自此記住了“余總”的好。 “高樓大廈的一磚一瓦都得靠這些兄弟。房子蓋好了,誰還記得他們?”余竹云無數次在心中問自己,能為農民工做些什么。于是,2010年8月,中環藝術館南側草地上多了一群雕塑,就是以20多位農民工為原型創作的國內最大農民工群雕。“我希望給予農民工兄弟有尊嚴的生活,讓人們記住曾有這么一群勤勞樸實的人在這里流下過汗水。”從工地放電影、組織免費體檢,到不拖欠農民工一分錢工資,余竹云多年來始終踐行著對農民工兄弟關愛與尊重的諾言。

2011年,得知自己作為唯一一名企業家入選“中國好人”時,余竹云卻有些“忿忿不平”。“我很詫異,也有一絲悲哀,這個社會的富人、精英,為何在‘中國好人’中難見身影?”他對此有過困惑、反思,“現在社會上有一種看法,認為富人參與公益慈善就是作秀,如果這是一種作秀,那我希望大家都來作秀,并將作秀進行到底。” “我很感謝合肥給了企業很好的環境,在親商、愛商、安商、富商的氛圍下,讓我們得以靜下心來做公益。”余竹云一再表示,不希望自己被貼上任何的標簽,“我只希望以一己之力,讓愛持續傳遞成為一種力量。我們企業有600多名員工,如果一家三口,那么影響的就是1800多人,而且還將影響更多的人加入公益行列。” 2011年12月,余竹云捐資100萬元,成立了全國第一個“安徽中國好人困難救助基金”。 “做慈善就像百米跑,有人跑到20米、有人跑到60米,我可能跑到80米,但我希望自己一直堅持下去。這需要一個良性的機制,讓好人有好報。”(來源:合肥日報/供稿:安徽文明網) |